Ingrid Beirer und Lucia Ronchetti

Jeffrey Bossin, Lucia Ronchetti und Mario Verandi

Folkmar Hein und Arne Vierck am

Computer

Carillonkonzert mit Elektronik

Konzert im Rahmen des Festivals für Elektronischer Musik "Inventionen 2005"

3. Juli 2005 um 15 Uhr

Jeffrey Bossin, Carillonneur, Berlin

Tontechnik, Klangregie und Aufbau: Folkmar Hein, Thomas Schneider und Arne Vierck

Elektronisches Studio der Technischen Universität Berlin

Programm

I.

Acariciando lo áspero (2005) Uraufführung Mario Verandi

II.

Come un acciar che non ha macchia alcuna - Studio sulla luna da Ludovico Ariosto (2005) Uraufführung Lucia Ronchetti

III.

Vox

veterrima (1988)

Ricardo Mandolini

Veranstaltet von CarillonConcertsBerlin in

Zusammenarbeit mit dem DAAD und dem elektronischen Studio

der Technischen Universität Berlin und mit freundlicher

Unterstützung von dem Haus der Kulturen der Welt und der

Initiative Neue Musik Berlin e.V.

Lucia Ronchetti,

geb. 1963 in Rom, Italien, erhielt ihre musikalische

Ausbildung (Klavier und Komposition, elektronische Musik) in

Rom (u.a. bei Sylvano Busotti und Salvatore Sciarrino) und

Paris (i.a. bei Gérard Grisey und François Lésure);

Computermusikausbildung am Pariser IRCAM. 1987-1998 war sie

Leiterin des Festival Animato, Rom. Ronchetti erhielt

zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, u.a. Ciré

Internationale des Arts, Paris; Akademie Schloß Solitude,

Stuttgart, als Artist in Residence des Mac Dowell Colony,

Peterborough, USA, und jüngst als Composer in Residence des

Forums Neues Musiktheater der Staatsoper Stuttgart. 2005 war

sie Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. In Berlin

war sie zu Gast im Elektronischen Studio der Technischen

Universität Berlin (1997) und im Studio für Elektroakustische

Musik der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg (1999). Im

August 2004 wurde in Darmstadt ihre Komposition Il sonno

di Atys für Viola und Computermusik uraufgeführt, ein

Kompositionsauftrag des Experimentalstudios der

Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR.

Mario

Verandi, geb. 1960 in San Nicolas, Buenos Aires,

Argentinien, studierte Musik und Informatik 1979-1985 in Buenos

Aires und Rosario, Argentinien und 1986-1989 in Barcelona,

Spanien im Phonos Electro-acoustic Music Studio. 1992 bis 2000

lebte er in London. 2001 erwarb er seinen Doktortitel im Fach

Komposition an der University of Birmingham, England. 2003-2004

war er Dozent an der Freien Universität Berlin. Verandi war

Composer in Residence in den Studios von La Muse en Circuit in

Paris, im Césaré Studio de Création Musicale in Reims, am ZKM in

Karlsruhe und in den Cuenca Electroacoustic Studios in Spanien.

2000 war Verandi Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD.

Er erhielt eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen, u.a. den

Bourges International Electroacoustic Music Award in Frankreich,

den Musica Nova Award in Prag, den CIEJ Musics Electronics Award

in Barcelona, den Prix Ars Electronica in Linz, den Stockholm

Electronic Art Award, SGAE Electroacoustic Music Award (Spanien)

und den ZKM-Kompositions-Preis (Europäische Glockentage 2004).

Verandis Oeuvre umfasst elektroakustische Musik,

Instrumentalwerke, Kunstinstallationen und Musik für Tanz,

Kurzfilme und Theater sowie Radiostücke. Das New Yorker Label

EMF (Electronic Music Foundation) hat Verandis Musik auf der CD

Distant Shores (2001) veröffentlicht. www.marioverandi.de

Ingrid Beirer und Lucia Ronchetti |

Jeffrey Bossin, Lucia Ronchetti und Mario Verandi |

Folkmar Hein und Arne Vierck am

Computer |

Programmheft

zu den Inventionen 2005

Lucia Ronchettis Stück für Carillon und

Elektronik Come un acciar che non ha macchia

alcuna – Studio sulla luna da Ludovico Ariosto

basiert auf einem Gedicht des italienischen

Schriftstellers Ludovico Ariosto, das die Geschichte

einer phantastischen Reise zum Mond auf dem Rücken

eines Greifes erzählt. Neben der Elektronik

erklingen Aufnahmen eines Sprechers, der Auszüge aus

Ariostos Gedicht vorträgt. Das Carillon setzt mit

einem einzelnen, tiefen Ton ein, der in bestimmten

Abständen wiederholt wird, und es folgen einige

chromatischen kandenzaartigen schnell

abwärtslaufenden Gesten. Das Stück gipfelt in einer

Passage, die sich zuerst abwärts bewegt bis sie

einen dynamischen Höhepunkt auf den tiefsten Glocken

erreicht, gefolgt von einer Reihe aufsteigender

chromatischer schneller Läufe aus jeweils drei

Noten. Danach wird eine Figur aus den beiden Tönen h1

und c2 in bestimmten Abständen

fortwährend wiederholt, begleitet zuerst von einem

absteigenden Tremolo und dann von zwei kadenzartigen

Figuren aus einer ständig wiederholten Reihenfolge

von einigen eng beieinanderliegenden Tönen. Zum

Schluß steigt eine chromatische Tonleiter aus halbe

Noten bis zum tiefsten Ton des Carillons herab,

begleitet von kurzen Figuren, die wie Fragmente der

Kadenzen wirken und deren Spannung allmählich

auflösen. Die Elektronik besteht aus sehr tiefen und

sehr hohen Glocken- und Pfeiftönen, die in

bestimmten Abständen mehrmals vereinzelt erklingen

und jedes Mal von einem langgezogenen diffusen

Gemisch aus weichen, zarten, leisen, langsam

vergehenden Klängen begleitet werden, sowie aus

Auszügen aus Ariostos Gedicht, die im Flüsterton

vorgelesen werden. Die Elektronik wirkt dabei

unwirklich, unheimlich, gespenstisch, märchenhaft. |

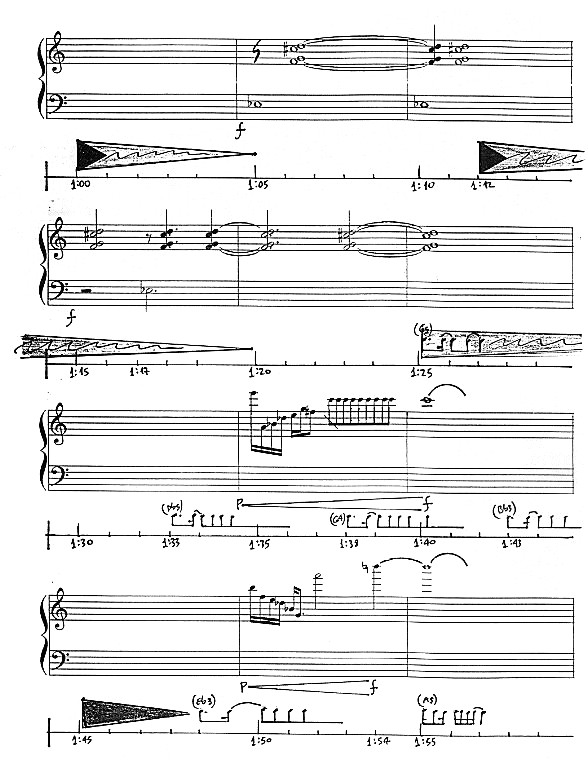

Auszug aus Acariciando lo áspero

von Mario

Verandi

Mario Verandis Werke Acariciando lo

áspero für das Berliner Carillon und Elektronik

umfaßt drei kurze Sätze. Die Elektronik greift z. T.

auf Klangmaterial aus seinem für das Zentrum für Kunst

und Medientechnologie in Karlsruhe (ZKM) geschaffene

Stück Bellscape zurück, das auf

Glockenaufnahmen, die Verandi in Barcelona, Berlin und

Birmingham selber machte, sowie auf den Aufnahmen vom

Carillon in Berlin-Tiergarten aus dem Klangarchiv des

Elektronischen Studios der TU Berlin basiert. In Acariciando

lo áspero erklingt die Elektronik fast

durchgehend und ist sehr transparent. Der Titel – „Das

Rauhe streicheln“ bezieht sich auf das Spielen von

Glissandi auf einer Klaviertastatur – also auf die

Erzeugung von unreinen, rauen Klängen mit einer zarten

Handbewegung. Dementsprechend besteht dieses Werk aus

leichten, zarten, diffusen, langgezogenen und manchmal

herauf- und herabgleitenden Klängen, ergänzt durch

vereinzelte Glockenschläge und wirbelnde Töne. Dazu

spielt das Carillon kurze einstimmige Motive, Phrasen,

Figuren, Läufe, Arpeggien, Intervalle oder Akkorde in

unregelmäßigen, kurzen Abständen. Es entsteht ein

Dialog zwischen Carillon und Elektronik; der

Carillonneur muß wie bei den Stücken von Giannotti,

Osborn und Ronchetti neben dem Partiturlesen stets

einen Blick auf eine Stoppuhr richten. Während Osborns

Elevation

das ideale Anfangerstück für Carillon und Elektronik

darstellt, gehören die drei kurze und leichte Sätze

von Acariciando lo áspero zum nächsten

Schwierigkeitsgrad von Werken dieser Gattung, denn die

Spielfiguren sind weitaus komplexer und länger als die

von Elevation und der Carilllonneur muß mit

der Elektronik genau zusammenspielen.

|